紙は製造時にはロール状になっていますが、印刷の現場では、印刷機のサイズに合わせてあらかじめカットしたものを使って印刷することが多いです。このカットされた紙は「枚葉紙」と呼ばれます。

紙の裁断

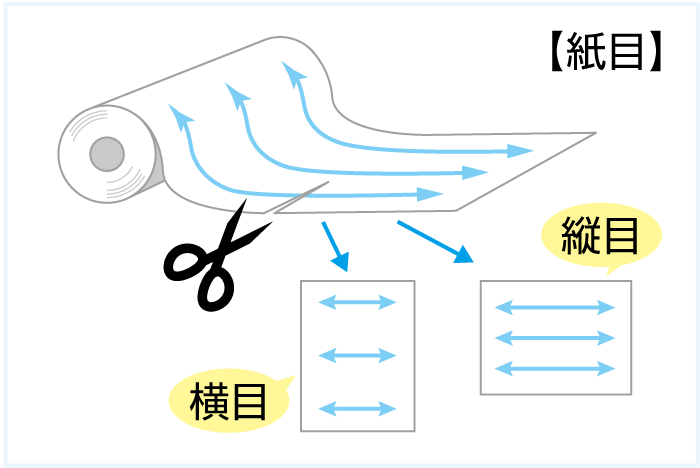

ロール紙を裁断して枚葉紙を取り出すことを「紙取り」といいますが、このとき紙の方向が重要になります。

紙は木材などの繊維が絡み合ってできており、紙ごとに繊維の流れがあります。この繊維の流れのことを「紙目」といいます。この紙目に対してどう裁断するかが紙取りのポイントです。

紙目は、繊維の流れの方向によって「縦目」と「横目」に区別します。紙の長辺に対して流れが平行なのが縦目(T目、順目)、直角なのが横目(Y目)です。

紙目を誤ると、印刷や仕上げの際に、折り目にシワや割れができる、反りやすい、製本したときに開きが悪いなどの不都合が生じる場合があります。

主な紙サイズの規格

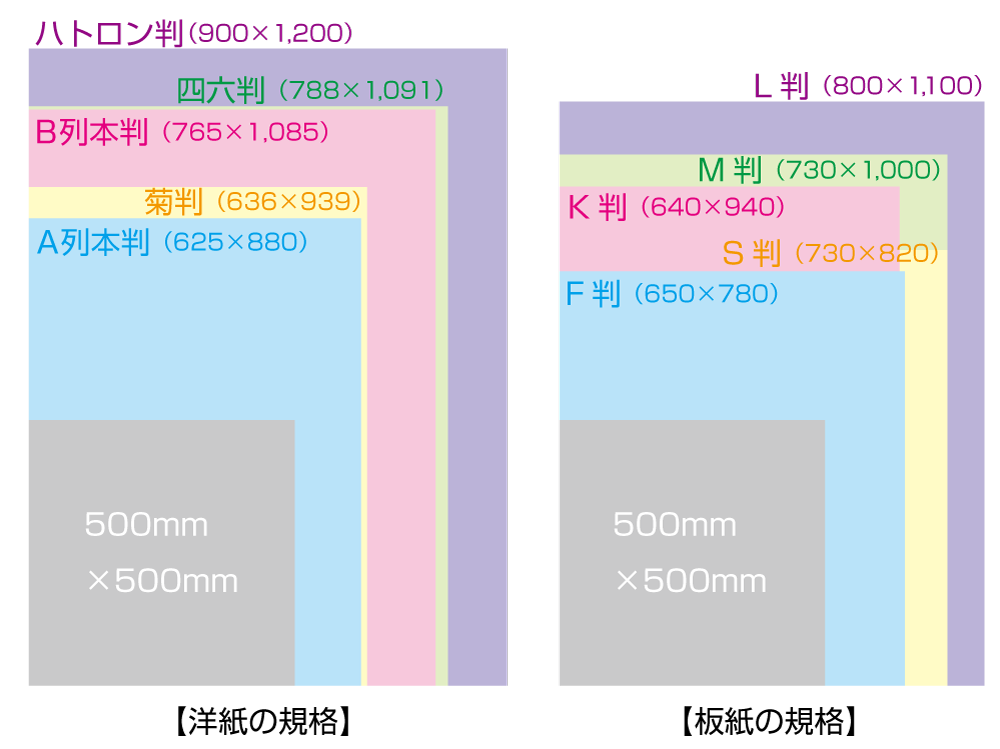

枚葉紙には、JIS(日本工業規格)で定められたサイズの規格があります。

以下は洋紙(一般的な印刷用紙)の規格です。

- A列本判 :625mm × 880mm

- B列本判 :765mm × 1,085mm

- 四六判 :788mm × 1,091mm

- 菊判 :636mm × 939mm

- ハトロン判 :900mm × 1,200mm

以下は板紙(ボール紙などのやや厚手の印刷用紙)の規格です。

- F判 :650mm × 780mm

- K判 :640mm × 940mm

- S判 :730mm × 820mm

- M判 :730mm × 1,000mm

- L判 :800mm × 1,100mm

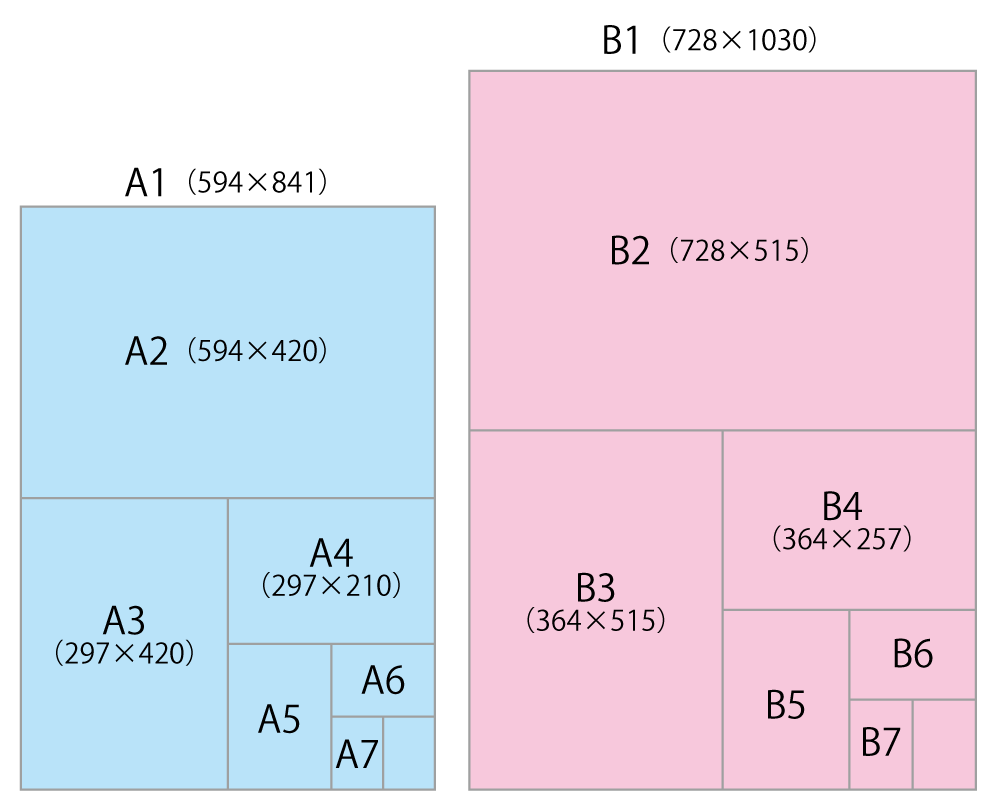

例えば、コピー用紙などでよく見かける「A4」サイズは、「A列本判規格の4番」の意味で、A列本判の紙から作成します。

A1サイズを半分にするとA2、A2サイズを半分にするとA3になります。このように、1/2サイズごとに数字が大きくなっていきます。

なお、A列サイズの印刷物を作る時は、A列本判(625mm × 880mm)のほか、裁ちしろやクワエのスペースを考慮して、もう一回り大きな菊判(636mm × 939mm)の紙を使うことも少なくありません。同様に、B列であれば四六判の紙を使います。

紙の単位

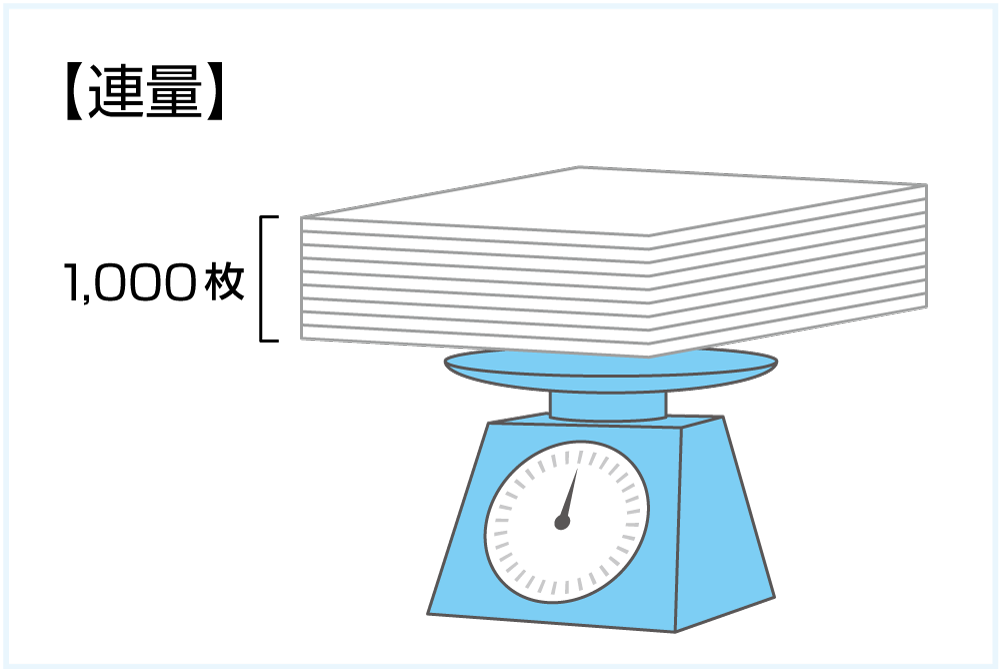

紙は厚さ=重さによって分類されます。この重さを「連量(れんりょう)」または「斤量(きんりょう)」といいます。

連量は、原紙(印刷・加工を施していない紙)を1,000枚(板紙の場合は100枚)重ねた時の重さで表します。このとき、1単位となる1,000枚ないし100枚を「1連」と数えるため「連量」と呼ぶのです。

例えば「コート90kg」であれば、コート紙を1,000枚重ねた時の重量が90kg、「コート110kg」であれば110kgです。紙が厚くなるほどに重くなりますので、数字が大きくなるほど紙が厚いということです。

ある原紙の四六判の連量が90kgだった場合は、「連量:四六判 90kg」と表します。

紙の厚さが同じでも大きさが異なる場合、連量は異なります。紙の連量を比較するときは、最もよく使われる四六判の重さに換算して比べることが多いです。

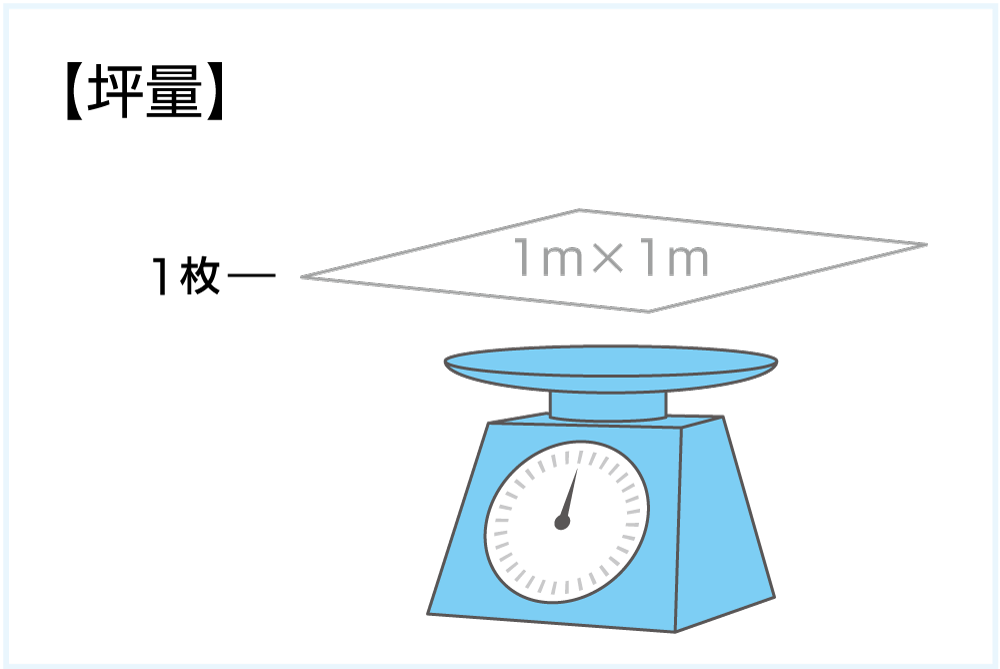

また、1枚の1m2あたりの重量で測る場合もあり、これは「坪量(つぼりょう)」または「米坪(べいつぼ)量」「メートル坪量」といいます。

ある原紙の1枚あたりの重量が70gだった場合は、「坪量:70g/m2」と表します。

印刷機と紙サイズ

紙サイズに応じて、適切な印刷機の種類が異なります。

紙の規格寸法のまま印刷する場合は「全判機」、その半分のサイズなら「半裁機」、1/4のサイズなら「四裁(四切)機」というように、紙に合わせたサイズの印刷機を使うことで、紙やインクの無駄を防ぐことができます(※)。

(※)印刷内容や加工方法によって異なります。

| 印刷機械の種類 | 原紙の大きさ |

| 菊全判機 | 菊判(636mm × 939mm) |

| 菊半裁機 | 菊判の1/2(469mm × 636mm) |

| 菊四裁機 | 菊判の1/4(318mm × 469mm) |

なお、弊社では様々なサイズの印刷機に合わせた製版プレートをご用意しています。

→ サイズ一覧はこちらから

より効率的な印刷に、加瀬澤製版をぜひご利用ください。