ICCプロファイルとは、一連の印刷作業の中でカラーマッチングを行う際に用いられるシステムです。

国際標準化団体であるICC(International Color Consortium)が策定したもので、一般社団法人日本印刷産業機械工業会『Japan Color 認証制度 ICC プロファイルに関する解説』によれば、「デジタル機器により異なるカラー記述を共通の色表現(表色法)によってその特性を表すことができるようにしたもの」とあります。

色を表現する方法

一般的に色を伝える時には「色名」を使うことが多いですが、色のイメージには個人差や文化差があり、同じ色名でも誰もが同じ色をイメージするとは限りません。

そこで「色の共通言語」として、色をコード化して表す「表色系(表色法)」が使われるようになりました。色を構成する要素を、3属性(色相・明度・彩度)や3原色(赤・緑・青)などに分けてそれぞれ数値化し、「座標」として立体図的に表します。

表色系にはたくさんの種類があり、特性によって使い分けられています。

- マンセル表色系

- PCCS(日本色研配色体系)

- RGB表色系

- L*a*b*表色系

- DIN表色系 など

カラーマッチングシステム

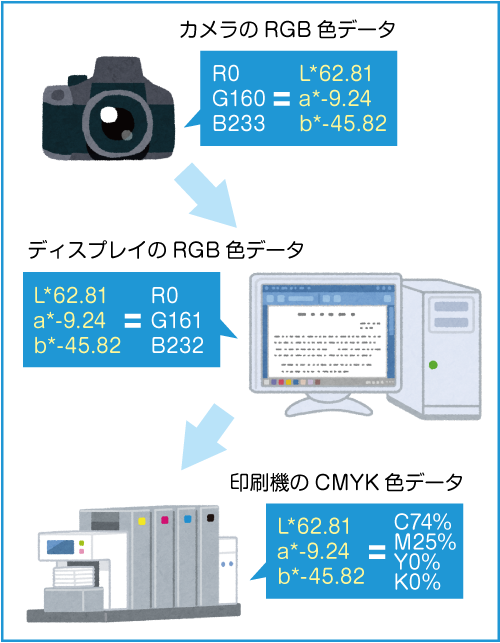

プリンターやディスプレイなど、入出力の機器によって使われている表色系は異なります。そのため、同じ色を別のメディアやデバイスで再現するには、その色がそれぞれの表色系でどう表されているかを照合して色をそろえる必要があります。

その照合を行う「カラーマッチングシステム」の一つが、ICCプロファイルです。

ICCプロファイルでは、CIE(国際照明委員会)が定めた表色系である「CIE表色法」を共通の色表現方法として、様々な入出力メディアの色のデータを、別のメディアに対応したデータに違和感のないよう変換させます。

ただ、カラーマッチングには限界もあります。

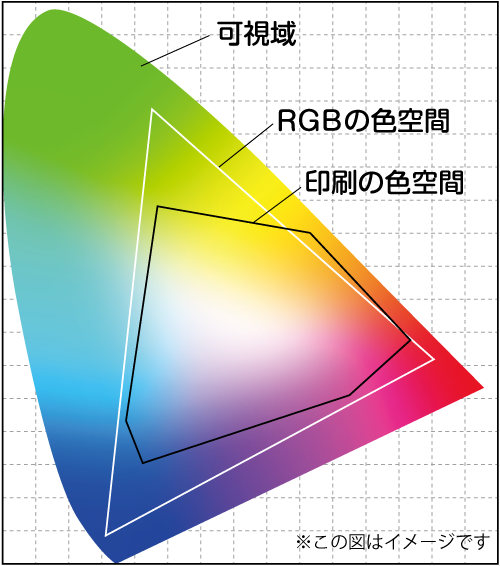

色を座標化できるよう3次元的に表したものを「色空間」といいますが、それぞれの表色系で表現できる色の範囲(色域)は異なります。

例えば、パソコンのディスプレイはRBGという3色の光で表される「加法混色(色を混ぜれば混ぜるほど白に近づく)」の表色系ですが、インキを使う印刷はCMYの「減法混色(色を混ぜれば混ぜるほど黒に近づく)」の表色系です。色を作る仕組みが全く違うため、パソコンで作成したデザインデータの色が、印刷では再現できない場合もあります。

独自のICCプロファイルを蓄積

日本の印刷業界では「Japan Color」という色の規格を品質基準としています。弊社で使用している印刷機や校正機、RIPシステムなども、このJapan Colorに準拠しています。

業界全体で同じ色の基準を持つことで、時期や場所等に左右されず、安定して同じ商品をクオリティを保って流通させることができます。

印刷機など現場で使われている設備機器は、同じメーカーの同じ機械でも個体差があったり、湿度・気温などの天候や照明の違いに影響されたりします。すると、同じJapan Colorに合わせていても出力結果に差が出ますので、個々に調整が必要になります。

この細かい調整をするのが職人の腕の見せどころ。微妙な色の違いを見分け、機械のクセを把握し、適切に色のバランスを整えます。

印刷会社や製版会社は、こうした調整のための独自のプロファイルを作り、データとして蓄積しています。