全ての印刷物の色がインクの組み合わせでできていることは言わずもがなですが、多くの場合、たった4色のインクだけを使って表現されています。

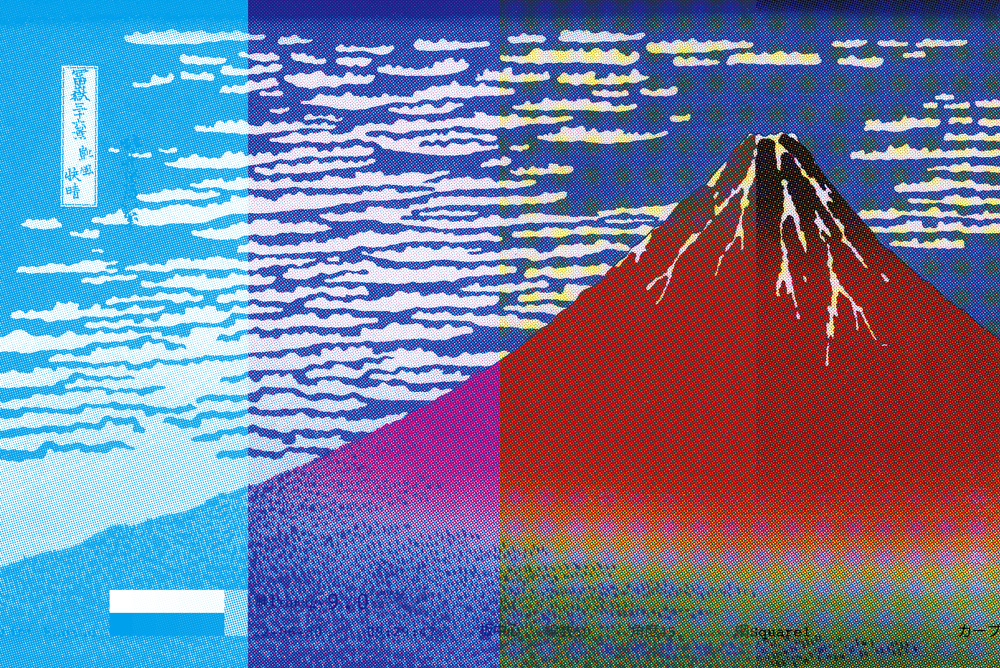

色分解のページでも説明していますが、その4色とは「プロセスカラー」と呼ばれる「C(Cyan:シアン)」「M(Magenta:マゼンタ)」「Y(Yellow:イエロー)」「K(Key Plate:ブラック)」です。

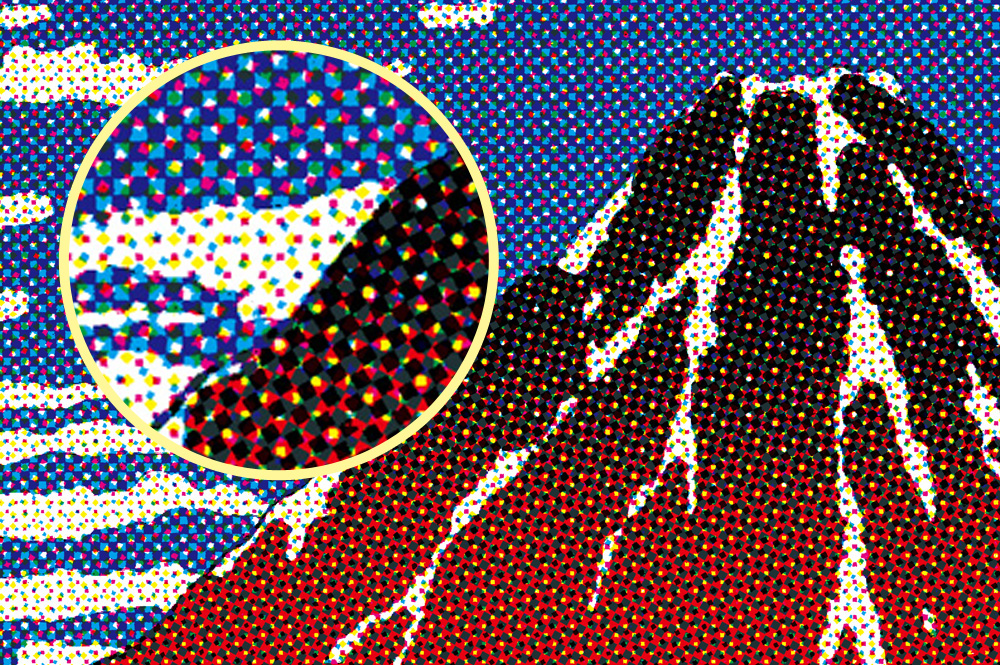

浮世絵などの版画と同じように、1つの色につき1枚の版を作って出力紙に刷り、それを順に4回重ねていくことで、紙上に色が現れます。

理論上は「色の3原色」である「C・M・Y」の3色で全ての色が表現できますが、深い黒は3色では再現できませんので、印刷物ではこれに「K」を加えます。Kを加えることで奥行きやコントラストが強まり、より美しい印刷が可能になります。

ただし、この4色では表現しきれない色域が存在します。

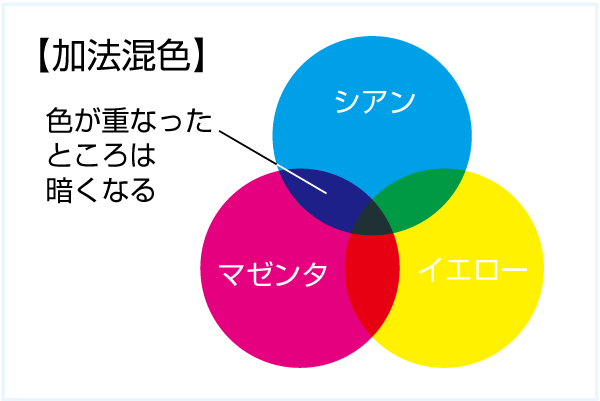

「色の3原色」は「加法混色」という仕組みで色を作りますが、この場合、色を混ぜれば混ぜるほど暗く濁ったように見えます。つまり逆を言えば、明るく鮮やかな色は表現しにくいということです。

特に、緑・オレンジ・紫の鮮やかな色はプロセスカラーの組み合わせでは再現するのが難しい色です。また、蛍光色やメタリックカラーなどは、通常のプロセスカラーではそもそも作ることができません。

こうした時に使われるのが「特色インク」です。

特色インクとは、出力紙上で色を重ねていくのではなく、表現したい色のインクをあらかじめ作って印刷していくものです。色が混じり合わないので、鮮やかな色を鮮やかなまま再現することができます。

印刷会社で独自に作ることもありますが、国際的に使われている特色のリスト(色見本帳)を利用することが多いです。色ごとに組成が決められており、それに沿って色材を調合して必要なインクを作ります。

色のイメージは個々人の感性や、使っているメディア等によって変わります。なので、誰でもどんな環境でも一定の色を再現できるよう、色の情報を共有するために見本帳が使われるのです。

印刷現場で使われている主な色見本帳は、アメリカのパントン社が提供する「Pantone Matching System(通称パントーン)」や、DIC株式会社が提供する「DICカラーガイド」などです。

これらの色見本帳は主要デザインソフト(Adobe IllustratorやPhotoshopなど)や製版システムでカラーリストとして参照できるため、デザインデータから色校正や出力データへの移行がスムーズになるメリットもあります。

また、特色インクを使って印刷工程の効率化を図る場合もあります。

プロセスカラーは4色を重ねるため、版ずれが起こるリスクがあります。例えば、プロセスカラーを組み合わせた色の中に細い白線や白文字がある場合などは、版がずれると線や文字が見えづらくなってしまいます。これを特色1版のみで印刷すると、版ずれが起こらないので白抜き部分がくっきり見えます。

また、場合によっては版の数が減るためコストダウンにもつながります。