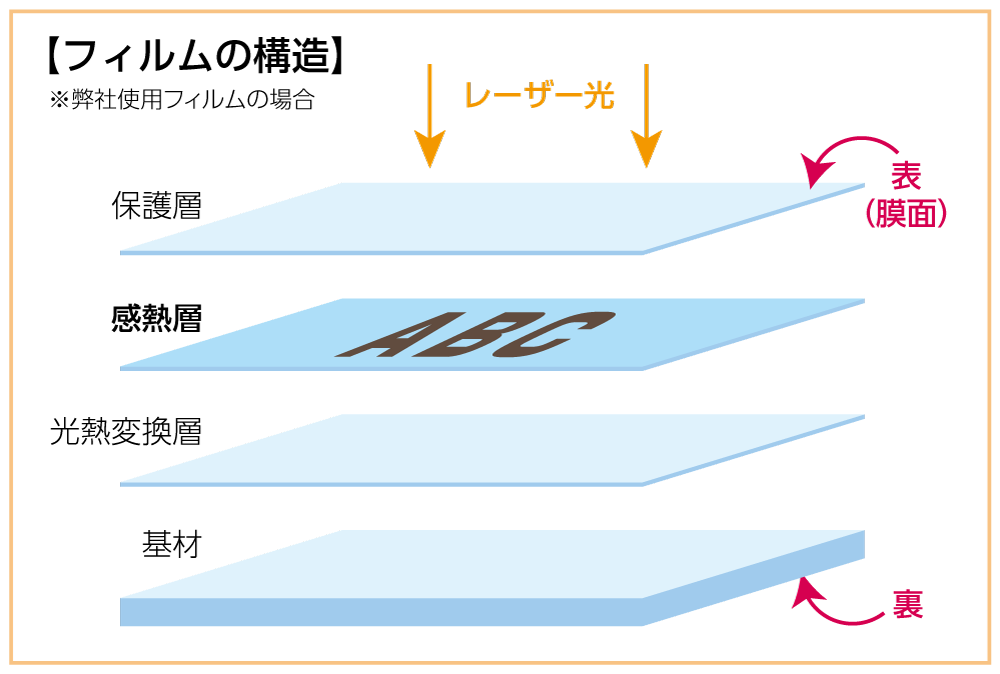

ドライフィルムの構造

弊社で使用している製版フィルムは、水や薬品を使わず、フィルムの感熱層をレーザーで黒化させるタイプのドライフィルムです。

図はフィルムの構造です。上から保護層、感熱層、光熱変換層、基材(PETフィルム)が重なった状態です。

保護層の側からレーザーの光を当てると、光熱変換層が熱を持ち、その熱で感熱層が黒化する仕組みです。

※詳しくは、メーカーの商品紹介ページをご参照ください。

https://diamic.jp/catalog/TRF-IR830_ol.pdf

フィルムには表と裏があり、保護層の側を「表」または「膜面」と呼んでいます。

このフィルムは、保護層があるため傷や汚れに強いのですが、そのぶん厚みがあり、製版時にはその厚みを考慮しなければなりません。

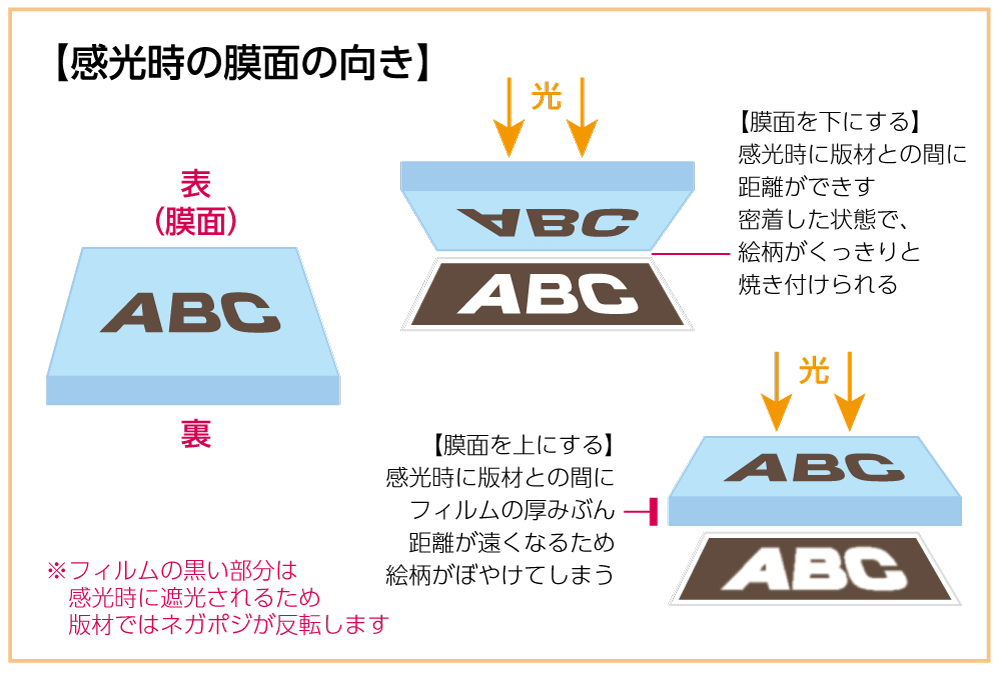

製版フィルムは一般的な写真フィルムと同じように、感光させて絵柄を版材に焼き付けるものです。その際、フィルムの表(膜面)を版材に密着させないと、フィルムの基材の厚みのぶん版材との間に距離ができてしまうため、絵柄がぼやけてしまいます。

そうならないよう、印刷方式に応じて仕上がりの状態をイメージして、フィルムを作る必要があるのです。

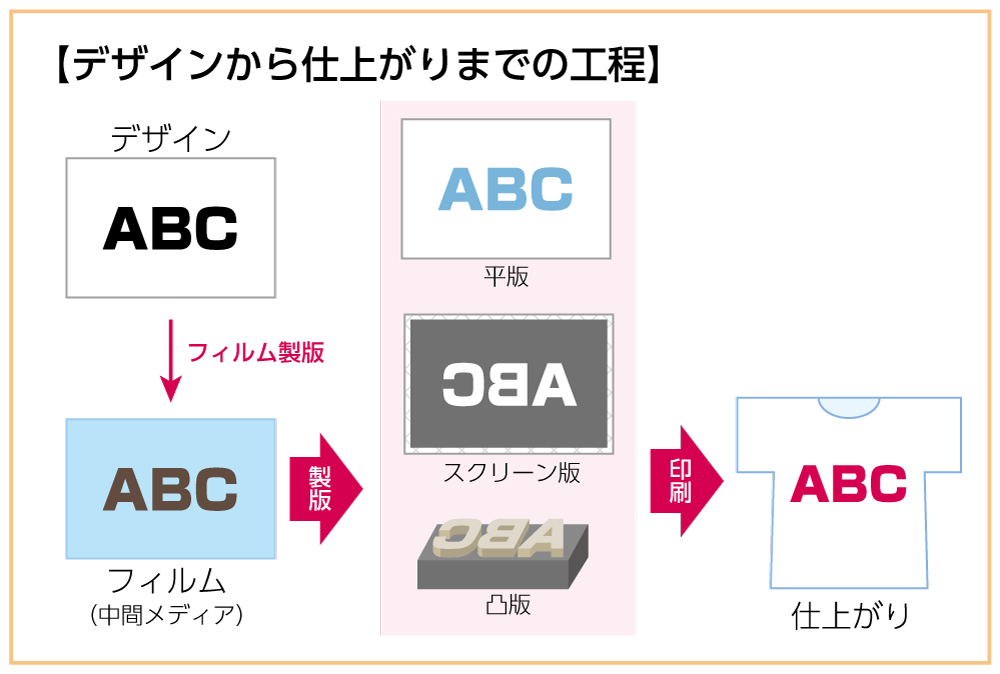

多くの場合、フィルムはスクリーン版や凸版などの最終的な版(刷版)を作るための中間メディアとして使用されます。最終的な印刷方式に応じて、(1)「ネガ」か「ポジ」、(2)デザインの向き=「表」か「裏」、を選択します。

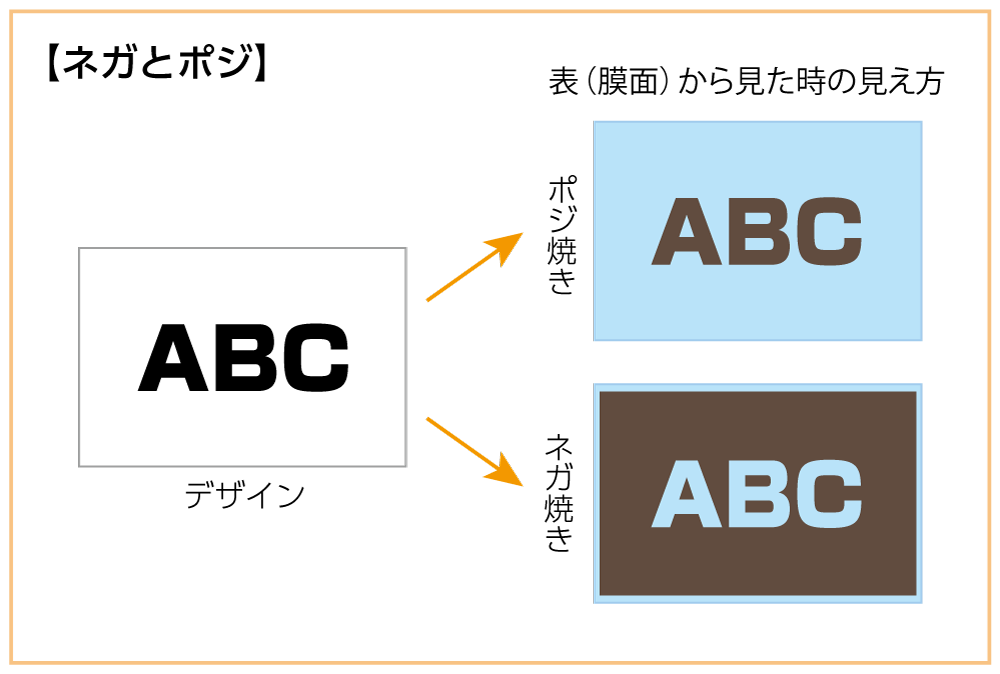

ネガとポジ

絵柄や文字を黒くなるよう焼き付ける場合を「ポジ」、地の色が黒く、絵柄や文字が白く抜けるよう焼き付ける場合を「ネガ」と呼びます。

感光時にはフィルムの黒い部分が遮光されるため、フィルムと版材ではネガポジが逆になります。

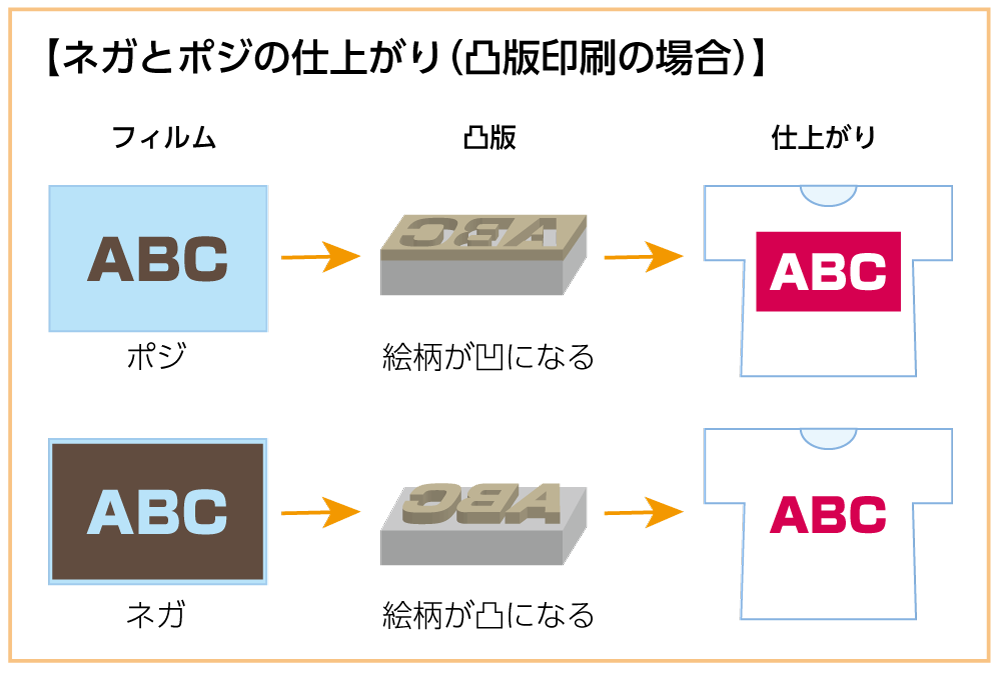

たとえば、印刷方式が樹脂の凸版印刷(ハンコをイメージしてみてください)であれば、ポジでフィルムを作ると仕上がりでは絵柄が白く抜ける形になり、ネガでフィルムを作ると絵柄に色がのる形になります。

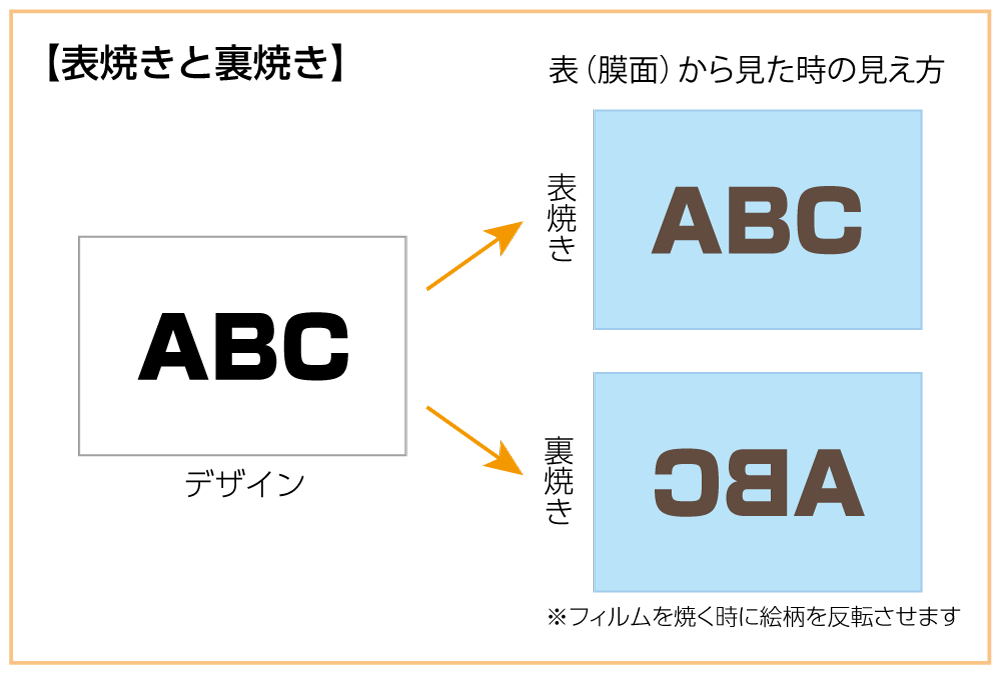

表と裏

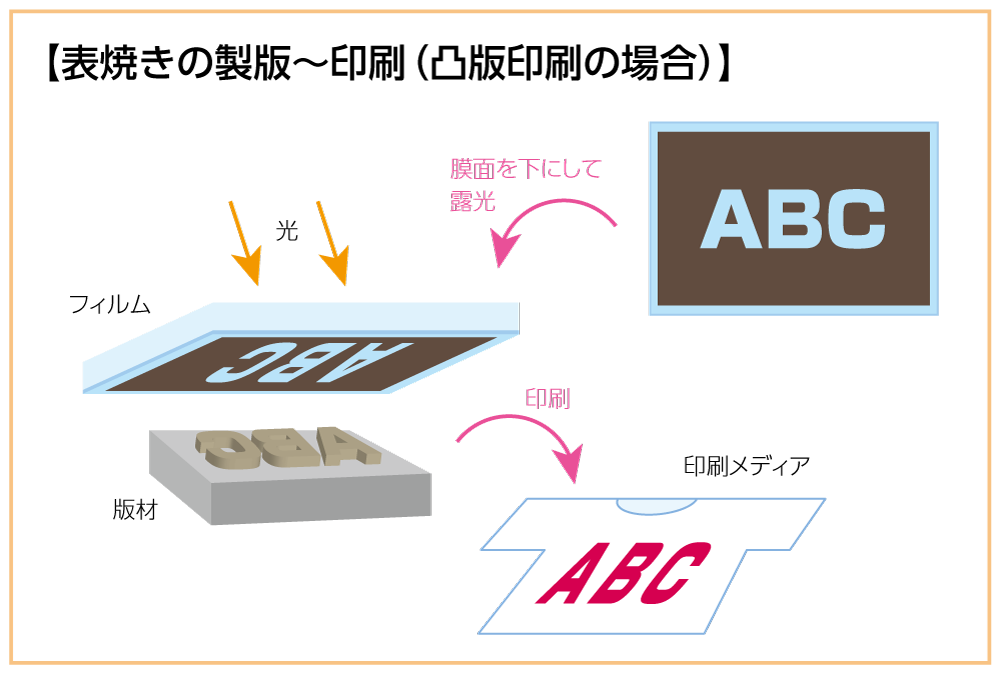

フィルムを焼く時には、「表焼き」と「裏焼き」があります。膜面から見た時に、「表焼き」は文字や絵柄が読める状態、「裏焼き」は文字や絵柄が反転して読めない状態です。

デザインデータは表焼き・裏焼きに関わらず、文字や絵柄が読める状態、つまり仕上がりイメージ通りの向きで作りますが、裏焼きの場合のみ、フィルム製版時に絵柄を反転させます。

たとえば凸版印刷の場合、「表焼き」のフィルムで刷版を作ると、版の絵柄の向きは逆になります。

しかし、そこにインクをつけてメディアに印刷すると、ハンコと同じですので、絵柄は正しい向きで印刷されます。

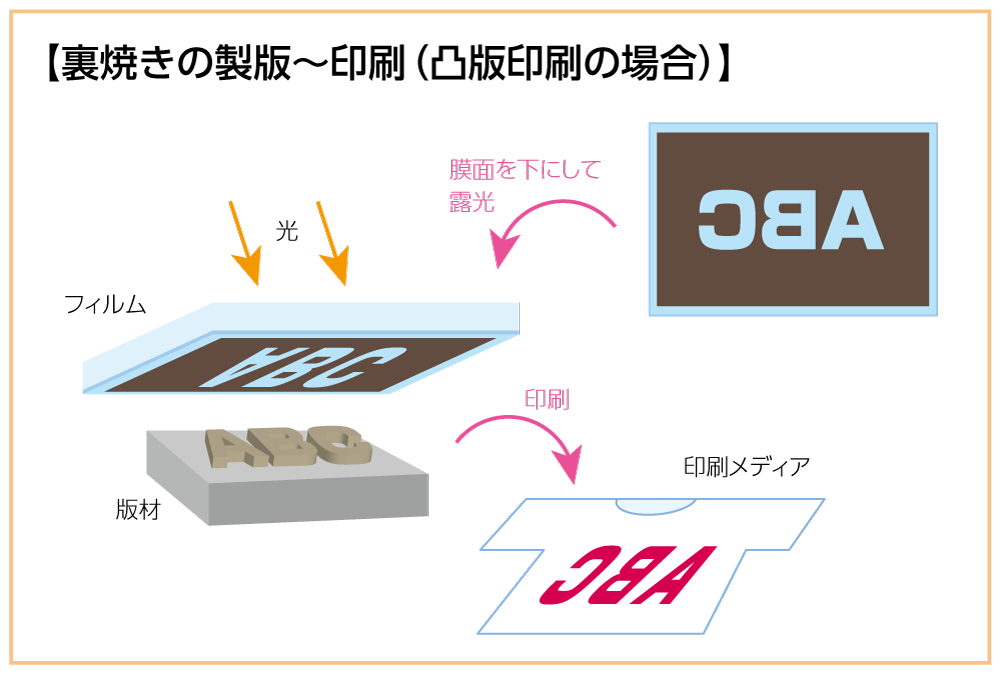

逆に裏焼きの場合は、フィルムの絵柄が反転した状態ですので、仕上がりも反転した状態になります。

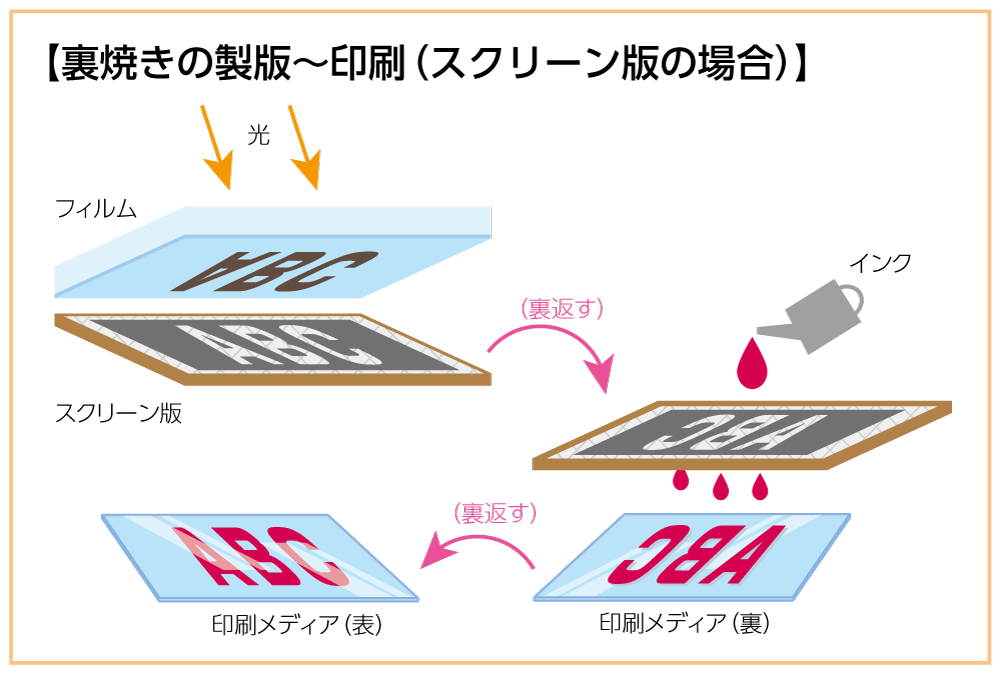

裏焼きのフィルムを用いるのは、スクリーン製版で、透明なアクリルやガラス板などに裏から印刷するケースがあります。絵柄がこすれて消えてしまうのを防ぎたい時などに、インクを裏面から載せるこの方法を使います。

そのほか、タンポ印刷(パッド印刷)のように、フィルムから作った版にインクを着けた後、さらに別の版材に転写して、出力メディアに印刷するケースもあります。